パソコンを探しているときに、「レノボ(Lenovo)は買ってはいけない」「やめとけ」という言葉を見かけて不安になったことはありませんか?

アメリカではLenovoが禁止されているという話や、レノボジャパンはやばいという噂、さらには富士通との提携は危険ではないかといった声まであって、迷ってしまう方も多いようです。

また、レノボのパソコンは他社より安いけれど、その安い理由は大丈夫なのか、品質やサポートに欠点はないのかと心配になる方もいます。

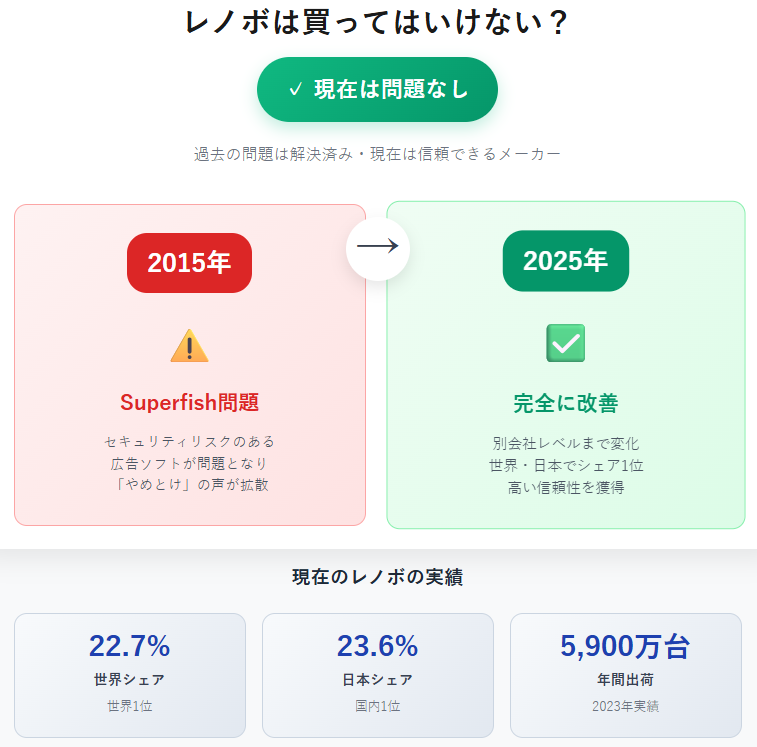

こうした噂や不安は一体どこまで本当なのでしょうか。実際のところ、レノボは過去に問題を抱えた時期がありましたが、今は大きく改善しています。世界でも日本でもシェアNo.1を誇るのは、それだけ信頼して使っている人が多いからです。

この記事では、レノボが「買ってはいけない」と言われる背景を整理し、現在の評価や実際の注意点まで解説していきます。

噂や先入観に左右されることなく、現在の実情を正しく理解した上で、納得のいく選択をしていただければと思います。

- 過去にレノボが「買ってはいけない」と言われた理由と背景

- 現在のセキュリティ対策や品質改善の実情

- レノボが安い理由とモデルごとの特徴

- 購入時に注意すべきポイントとおすすめの選び方

【結論】レノボ(Lenovo)はやめとけ?買ってはいけない噂の真相

結論から言います。レノボのパソコンは、現在購入しても問題ありません。

ネット上で「レノボはやめとけ」という声を見かけて、不安になっている方も多いでしょうが、この噂の大部分は、2015年に起きたSuperfish問題が原因です。

当時、一部のレノボ製パソコンに問題のある広告ソフトがインストールされており、セキュリティ上のリスクが指摘されました。ただし、現在のレノボは全く別の会社といっても過言ではありません。

2023年のIDC調査によると、レノボは年間5,900万台を出荷し、シェア22.7%で世界トップを維持しています。もし本当に問題があるメーカーなら、これほど多くの人に選ばれ続けることはないでしょう。

また、日本国内でもMM総研の調査では、NECレノボグループが2024年のパソコン出荷台数で292.7万台、シェア23.6%で首位を獲得 NikkeiM2riしています。これは日本市場でも高く評価されている証拠といえます。

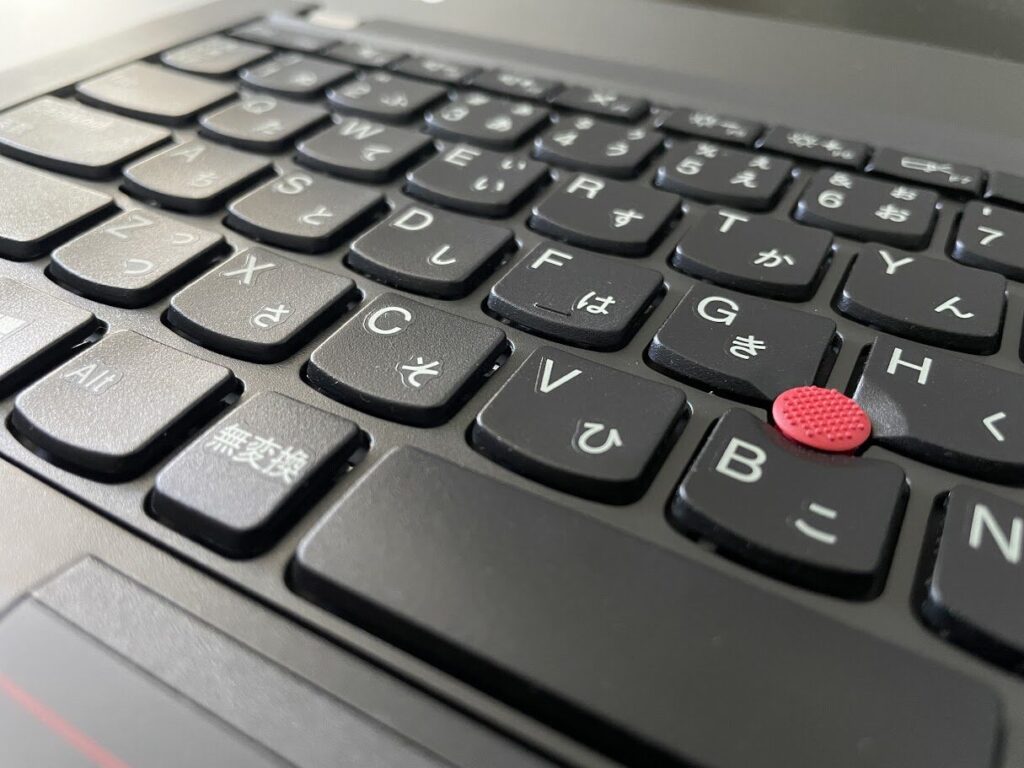

私自身、ThinkPad X1 Carbonを愛用していますが、キーボードの打ちやすさや動作の安定性に満足しています。特にビジネスシーンでは、長時間の作業でも疲れにくく、非常に頼れる相棒です。

もちろん、完璧な製品はありません。低価格モデルでは素材や機能を抑えているものもありますし、サポート対応で国内メーカーに劣る面もあります。

重要なのは、あなたの使い方に合うかどうかです。コストパフォーマンスを重視し、基本的な作業を快適に行いたい方には、Lenovoは魅力的な選択肢となるはずです。

レノボ(Lenovo)は本当に危険?「やめとけ」と言われる5つの理由

1:レノボのセキュリティ問題と中国企業への不安は本当?

レノボが「危険」と言われる最大の理由は、2015年に発覚したSuperfish(スーパーフィッシュ)問題です。

2014年9月から12月にかけて出荷された一部のレノボ製PCに「Superfish」という広告ソフトがプリインストールされていました。一見するとオンラインショッピングを便利にするソフトウェアでしたが、実際は深刻なセキュリティリスクを抱えていました。

Superfishの問題点は、ブラウザとサーバの間に割り込んで暗号化機能を無効化できることでした。このソフトウェアは独自の証明書を使って通信を傍受し、ユーザーの情報にアクセス可能な状態を作り出していたのです。

この事件により、「レノボ=セキュリティに不安」というイメージが定着しました。さらに、レノボが中国企業であることから、「中国政府による監視があるのでは」といった不安も重なり、否定的な評価につながっています。

ただし、現在では状況が大きく変わっています。レノボは2015年2月に公式の削除ツールを提供し、問題の解決に取り組みました。

現在のレノボ製品では不要なプリインストールソフトの削除や、定期的なセキュリティアップデートの提供など、セキュリティ対策を大幅に強化しています。

2:アメリカでレノボは本当に禁止?使用制限の真相を解説

「アメリカではレノボが禁止されている」という話には一部事実が含まれていますが、誇張された部分もあります。

実際のところ、アメリカ政府の一部機関では、セキュリティ上の理由からレノボ製品の使用を制限している場合があります。これは機密情報を扱う政府機関や軍事関連組織における予防的措置です。

しかし、これは一般の消費者や企業には適用されない制限です。アメリカ国内の家電量販店では現在もレノボ製品が普通に販売されており、多くのアメリカ人が日常的に使用しています。

この使用制限は「レノボ製品が危険だから」という単純な理由ではなく、国家機密を扱う特殊な環境における予防的措置という側面が強いのです。

3:レノボジャパンのサポートはやばい?口コミと実際の対応を検証

レノボを敬遠する理由のひとつに「サポート体制が不十分」という声があります。実際、ユーザーの口コミでは「カスタマーサポートの対応が遅い」「修理に時間がかかった」といった不満が一部で見られます。

特に低価格モデルでは、標準保証が1年間に限られていたり、充実したサポートを受けるには有料オプションが必要になるケースもあります。

ただし、こうした傾向はレノボだけに限りません。多くの海外メーカーではコストを抑えるために、個人向け標準サポートは平日日中のみといった体制が一般的です。一方で、国内メーカーの富士通やNECなどは標準で3年保証や長めの電話サポート時間を設けるなど、手厚さを前面に出して差別化しています。

ただし、国内メーカーでも24時間365日対応は一部(マウスコンピューターなど)に限られており、必ずしもすべてが上回っているわけではありません。

重要なのは、購入前に自分の使い方に合ったサポート内容を確認することです。レノボでも、ビジネス向けのThinkPadシリーズで「Premier Support」を契約すれば、24時間365日の電話サポートやオンサイト修理サービスを利用できます。

つまり、国内外を問わず「標準で十分か」「有料プランを追加すべきか」を見極めることが、サポート面で後悔しない選び方につながります。

4:レノボのPCはなぜ安い?安い理由と品質の実態

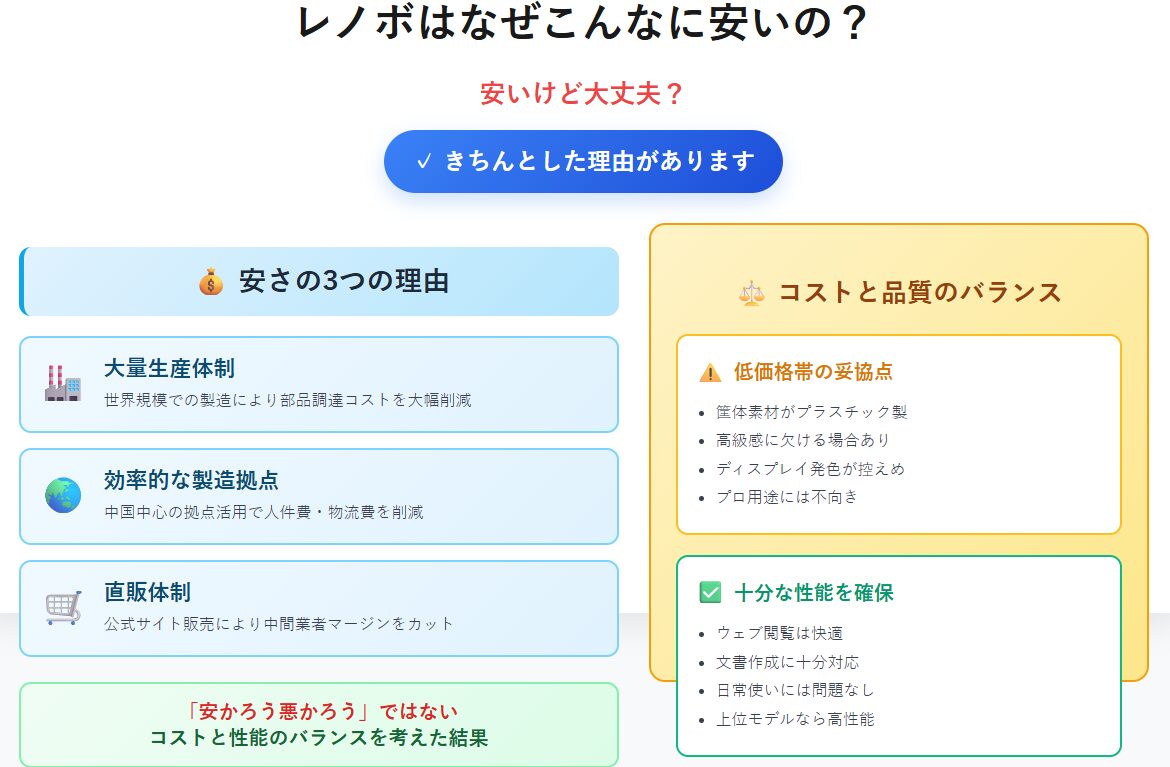

「レノボはなぜこんなに安いのか」「安いけど大丈夫?」という疑問を持つ方も多いでしょう。この安さには、きちんとした理由があります。

レノボは世界規模での大量生産体制を確立しており、部品の調達コストを抑えることができています。また、中国を中心とした効率的な製造拠点を活用し、人件費や物流費を削減。

さらに、公式サイトでの直販により、中間業者のマージンをカットしています。

しかし、安さを実現するために、一部で品質面での妥協が見られることも事実です。特に低価格帯のモデルでは、筐体素材がプラスチック製で高級感に欠けたり、ディスプレイの発色が控えめだったりする場合があります。

これらは「安かろう悪かろう」というわけではなく、コストと性能のバランスを考えた結果です。日常的なウェブ閲覧や文書作成であれば十分な性能を持っていますが、プロフェッショナルな用途では上位モデルを選択する必要があります。

これはレノボに限らず他のメーカーでも同じです。

5:レノボと富士通の提携は危険?誤解されやすい真相

「レノボと富士通の提携は危険なのでは」という不安を抱く方もいます。

実際のところ、これは「買収」ではなく「提携」に近い関係です。2018年に富士通のPC事業は「富士通クライアントコンピューティング株式会社(FCCL)」として独立し、レノボと富士通が共同で出資する形になりました。

つまり、富士通も経営に関与しており、長年培ってきた技術や品質基準が引き継がれています。この提携により、富士通ブランドのパソコンはレノボのグローバルな製造・調達体制を活用できるようになり、コスト面でのメリットを得られました。

一方で、富士通の設計思想や品質管理のノウハウも活かされているため、「すべて中国製になった」といった心配は的外れです。実際、富士通ブランドのパソコンは依然として初心者や高齢者層から高い支持を得ています。

【2025年最新】レノボ(Lenovo)の評判と現在の実力を徹底検証

レノボは世界シェアNo.1!実績と評判の変化を解説

レノボは2024年の世界PC出荷統計で年間6,187万台を出荷し、シェア24.2%で6年連続世界トップを維持しています。これは単なる偶然ではなく、継続的な改善努力の結果といえるでしょう。

特に注目すべきは、過去のネガティブなイメージにもかかわらず、シェアを拡大し続けていることです。世界中の企業や個人ユーザーが実際に製品を評価し、選択している結果がこの数字に表れています。

もし本当に品質やセキュリティに深刻な問題があるなら、このような市場評価は得られません。

また、日本国内でもMM総研の調査によると、NECレノボグループが2024年のパソコン出荷台数で292.7万台、シェア23.6%で首位を獲得しており、日本市場でも確実に評価を得ています。

この実績は、レノボが過去の問題を克服し、現在では信頼に値する製品を提供していることの証明です。多くの企業では、PC導入時に厳格な品質チェックや検証を行います。

そうした環境でレノボ製品が選ばれ続けているということは、実用性と信頼性において一定の水準をクリアしている証拠です。

レノボのセキュリティ対策は大丈夫?現在の安全性を検証

2015年のSuperfish問題以降、レノボは抜本的なセキュリティ対策の見直しを行いました。現在の安全性は、過去とは比較にならないレベルまで向上しています。

最も重要な取り組みが、2018年から開始された「ThinkShield」というセキュリティ・ソリューションブランドです。

これは単なるソフトウェア対策ではなく、ソフトウェアからハードウェアまでの製品を構成する全レイヤーに加え、開発・製造過程や盗難・紛失時の対応など、製品に関わる全ての工程をカバーする包括的なアプローチです。

具体的には、ファームウェアの改ざんを検知し、回復するためのセキュリティチップ”ThinkShield Chip“をThinkPadに搭載しており、ファームウェアレベルでの攻撃に対しても自動的に復旧する機能を持っています。

また、PC画面の”のぞき見”や、キー入力を見られて情報が漏えいしてしまうソーシャルハック対策として「PrivacyGuard」「Match-on-Chip指紋認証」「タンパーディテクション」などを提供しています。

重要なのは、レノボが社内に開発・製造とは独立した検査機関として「プロダクトセキュリティオフィス」を設置しており、発売する製品は全てこのオフィスを通過しなければならない体制を構築していることです。

これにより、過去のような問題の再発を防ぐ仕組みが確立されています。

レノボのノートPC・タブレットの品質は本当に大丈夫?

現在のレノボ製品の品質は、価格帯に応じて適切なレベルを維持しています。ビジネス向けのThinkPadシリーズでは、IBM時代から続く高い品質基準が保たれています。

私自身もThinkPadシリーズの代表であるThinkPad X1 Carbonを使用していますが、キーボードの打鍵感は他社製品を大きく上回り、長時間のタイピング作業でも疲労を感じません。

また、堅牢性についても、日常的な持ち運びや軽微な衝撃に対して全く問題なく動作し続けています。

一般向けのIdeaPadシリーズでも、価格を考慮すれば十分な品質を提供しています。5万円台のエントリーモデルであっても、ウェブ閲覧、動画視聴、文書作成といった基本的な用途では快適に動作します。

エントリーモデルは筐体素材や液晶パネルの品質などでコストカットが行われているため、高級感を求める方には物足りなく感じられるかもしれません。しかしこれは製品の使い方と価格帯のバランスの問題であり、あらかじめ用途に合ったモデルを選べば、十分に満足できる場合も多いです。

タブレットについても、コストパフォーマンス重視の製品として一定の評価を得ています。特にバッテリー持続時間の長さや基本的な操作の安定性は評価できる点です。

品質のばらつきについても、以前より大幅に改善されています。製造工程の見直しや品質管理体制の強化により、初期不良率は着実に低下しています。

レノボと他社の比較|価格・性能・サポートを徹底比較

レノボの最大の魅力は、やはり価格競争力です。同等スペックの他社製品と比較して、10-20%程度安価に購入できるケースが多く見られます。

| 項目 | レノボ | 富士通 | NEC | DELL | HP |

|---|---|---|---|---|---|

| 価格競争力 | |||||

| 基本性能 | |||||

| 耐久性 | |||||

| サポート品質 | |||||

| 保証期間 | 1年(標準) | 3年(標準) | 3年(標準) | 1年(標準) | 1年(標準) |

性能面では、現在のレノボは他社と遜色ないレベルを実現しています。特に最新のCPUやメモリを搭載したモデルでは、ベンチマーク性能において他社製品と同等か、それを上回る結果を示すことも珍しくありません。

ただし、サポート体制については各社で特色が異なります。富士通やNECでは標準で3年保証を提供し、日本語での電話サポートに力を入れていますが、レノボでは標準保証が1年間となっています。

もちろん、どのメーカーでもサポート担当者による対応の差はありますが、レノボでは有料の延長保証や24時間365日サポート、訪問修理サービスなども用意されており、必要に応じて手厚いサポートを受けることも可能です。

総合的に見ると、レノボは「価格重視で、基本的な品質を求める」ユーザーには非常に魅力的な選択肢といえます。一方で、「標準で長期保証が欲しい」「日本語サポートを重視したい」といった方には、国内メーカーの方が適している場合もあります。

レノボはおすすめできる?向いている人・向かない人を解説

レノボを選ぶべき人・やめとくべき人【用途別に解説】

レノボのパソコンは、とにかく実用性とコストパフォーマンスを重視する人に向いています。

学生や新社会人など、予算に余裕がない中でも性能の良い一台を探している方にとっては強い味方です。同じ性能でも他社より安く買えることが多く、その分をソフトや周辺機器に回せます。

ビジネスで持ち歩くことが多い人からも選ばれています。特にThinkPadシリーズは軽くて頑丈で、キーボードの打ちやすさが抜群です。

指に絶妙にフィットするキーは長時間の作業でも疲れにくいため、営業や出張の多い人、フリーランスの方に支持されてきました。筆者もさまざまなメーカーを試しましたが、キーボードの打ちやすさではThinkPadが一番だと感じています。

購入時にスペックを自由にカスタマイズできる点も魅力です。CPUやメモリ、ストレージを用途に合わせて選べるので、ムダのない構成に仕上げられます。デザインもシンプルで、派手さより機能性を重視する人にぴったりです。

ただし、レノボが合わない人もいます。見た目の高級感やブランド性を重視するなら、MacBookのようなデザイン性に優れた製品の方が満足度は高いでしょう。また、極端な軽さを求める場合には、他社の超軽量モデルの方が適していることもあります。

レノボはすべての人に完璧ではありません。しかし、実用性やコストを大切にする人にとっては、間違いなくおすすめできるメーカーになります。

レノボのおすすめモデルと選び方【用途別】

レノボのラインナップは幅広く、用途に合ったモデルを選ぶことが大切です。

学生や家庭での利用には「IdeaPadシリーズ」や「Lenovo Vシリーズ」。持ち運び重視なら14インチ、据え置きなら15.6インチが便利です。

ビジネス用途では「ThinkPadシリーズ」が定番。価格を抑えた「ThinkPad Eシリーズ」は導入しやすく、本格的に使うなら「ThinkPad X1 Carbon」や「ThinkPad Tシリーズ」が安心です。

クリエイティブ作業には「Yogaシリーズ」。中でも「Yoga 9i」はタッチ操作や2-in-1対応で、動画編集やデザイン用途でも快適に使えます。

ゲーミングには「Legionシリーズ」、タブレット利用には「Tabシリーズ」といった具合に、用途ごとに選択肢が揃っています。

筆者の経験から言えば、低価格帯を新品で買うより、数年前の上位モデルを型落ちで狙う方が満足度は高いです。高級機はもともとの設計がしっかりしているため、中古や型落ちでも性能・耐久性に余裕があり、長く安心して使えます。

レノボPC購入前の注意点と新品をお得に買う方法

レノボのパソコンを選ぶ前に、必ずチェックしておきたいポイントがあります。

まず、新品を買うなら公式サイトがおすすめです。

レノボ公式ではセールが頻繁に行われていて、クーポンを使えば大幅に割引されることもあります。特に週末や決算期のセールでは30〜40%オフになることも珍しくありません。

Amazonや家電量販店と比べても、公式の方が安く買えることが多いのは、直販ならではの強みです。

次に確認したいのは保証とサポートです。標準保証は1年ですが、有料で3年に延長できます。ビジネス用途で長く使う予定なら延長保証を検討しておくと安心です。

さらに、購入時にカスタマイズできるのもポイントです。CPUやストレージに加え、特にメモリは後から増設できないことが多いため、将来を見据えて余裕を持った容量を選んでおきましょう。

\クーポン活用で最大53%オフ/

中古でレノボ(Lenovo)を賢く買う:安心のおすすめショップ5選

予算をさらに抑えてレノボ(Lenovo)を手に入れたいなら、中古パソコンは十分に検討する価値があります。

特にThinkPadシリーズは耐久性に優れており、数年前の上位モデルでも快適に使えるケースが多いのが特徴です。新品の半額以下で購入できることもあり、企業リース落ち品なら状態の良いものも見つかります。

ただし、中古選びで失敗しないためには 「用途に合ったスペックを選ぶこと」と「信頼できる販売店を選ぶこと」 が欠かせません。フリマサイトや無保証の個人売買ではなく、保証や検品体制が整った中古専門店を利用するのが安心です。

中古PCを選ぶ際の具体的なスペック基準については、以下の記事でくわしく解説しています。

>>【完全保存版】中古パソコンのおすすめスペックと選び方【2025年版】

具体的なおすすめ機種を知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

>>【2025年版】中古のThinkPadの狙い目・おすすめ機種完全ガイド

ここからは、筆者も実際に利用・調査した中でおすすめできる中古ショップを5つ紹介します。

BeStock(ビーストック)

ThinkPad専門店として特に注目すべきショップです。在庫が豊富で、1年間の長期保証が付いています。バッテリー容量が80%以上の製品も多く、商品到着から10日以内なら理由を問わず交換可能なのも安心できるポイントです。

送料は1,100~1,650円かかりますが、本体価格の安さを考えると十分にメリットがあります。

\中古ThinkPadを買うならまずチェック/

Qualit(クオリット)

外観評価が厳格で、他社より状態の良い製品が多いのが特徴です。12ヶ月保証に加え、バッテリー容量80%以上を保証しており、Microsoft Office互換ソフトも無料で付属します。

全国送料無料であり、メルマガ登録で10%割引クーポンも利用できます。

\見た目も中身もキレイな一台を選びたい人へ/

JUNKWORLD(ジャンクワールド)

外観よりもとにかく価格の安さを重視する方におすすめのショップです。品揃えが豊富で、他店では見つからない古い機種も扱っています。

30日間の保証付きで送料は900円と手頃です。ただし、訳あり品も多いため、商品説明をしっかり確認してから購入しましょう。

\コスパ重視!とにかく安く手に入れたいなら/

PC WRAP

業界最長クラスの3年保証が最大の特徴です。商品到着から7日以内なら理由を問わず返品可能で、返品送料も無料という安心システムを採用しています。

法人向けリースアップ品を中心に扱っており、Microsoft Office付きの中古パソコンも他店より安価で購入できます。梱包が非常に丁寧で、発送も迅速に行われます。

\業界最長3年保証付きで選びたい人へ/

イオシス

全国展開している大手中古PC販売店で、店頭での実物確認も可能です。比較的新しいモデルの取り扱いが多く、3ヶ月保証付きで送料は970円です。ThinkPad X1 CarbonやX390などの人気モデルの在庫も豊富に揃っています。

\新しいモデルを安心して選びたいなら/

中古レノボは適切な店舗選びと商品選択を行えば、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となります。新品にこだわらない方は、ぜひ検討してみてください。

まとめ:レノボ(Lenovo)は買ってはいけない?やめとけの真相と最終評価

様々な懸念を検証した結果、現在レノボは安心して購入できるメーカーであることが分かりました。

過去に問題となったSuperfish問題は2015年に発生したセキュリティトラブルでした。しかし、現在ではThinkShieldをはじめとする包括的なセキュリティ対策により、当時のリスクは完全に解消されています。

この改善が実を結んだ証拠として、レノボは世界PC市場で6年連続トップシェアを維持し、日本国内でも首位を獲得しています。多くのユーザーが実際に製品を評価し、継続的に選択している結果です。

新品を購入する場合は、公式サイトが最もお得です。頻繁にセールやクーポンが提供されるため、他の販売店よりも安価に購入できます。

一方で、型落ちのハイエンドモデルを中古で購入するという選択肢も満足度が高くおすすめです。特にThinkPadシリーズは耐久性に優れ、数年前の上位機種でも現在の作業に十分対応できる性能を持っています。

中でも数年型落ちのThinkPad X1 carbonを購入を筆者はおすすめします。購入機種が決まっていない人は参考にしてくださいね。

ただすべての人にレノボが適しているわけではありません。手厚いサポートを重視する方や、デザイン性を最優先する方には他の選択肢の方が良い場合もあります。

重要なのは、噂や先入観に左右されず、現在の実態を正しく理解することです。あなたの用途と予算に合わせて、最適な選択をしてください。

この記事が参考になれば幸いです。