パソコンを処分しようとしても、うまくデータを消去できないと不安になるものです。特に、電源が入らなかったり、故障して動かなくなったパソコンであれば、どう処分すれば安全なのか悩む方も多いのではないでしょうか。

例えば、家電量販店に持ち込んで処分をお願いする場合でも、「データは消さないといけないのか」「費用はどれくらいかかるのか」など、気になる点が次々に出てきます。

また、自分でデータを消去するのか、メーカーや業者に任せるのかによっても対応は大きく変わってきます。

この記事では、データを消去できない状態のパソコンをどう処分すべきかについて、具体的な方法と注意点をわかりやすく解説します。

あわせて、情報漏洩を防ぐためにやるべきことや、パソコン内のデータを完全に消去する方法についても紹介していきます。

これから処分を考えている方が安心して手続きを進められるよう、事前に知っておきたいポイントをまとめました。ぜひ最後までご覧ください。

- データ消去ができないパソコンの正しい処分方法

- 処分前にデータを消去しない場合のリスク

- 壊れたパソコンのデータ消去の対応方法

- ヤマダ電機などで廃棄する際の注意点や費用

データ消去できないパソコンの処分方法とは

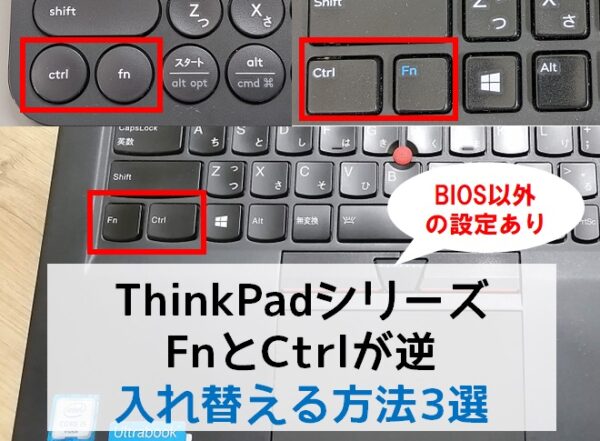

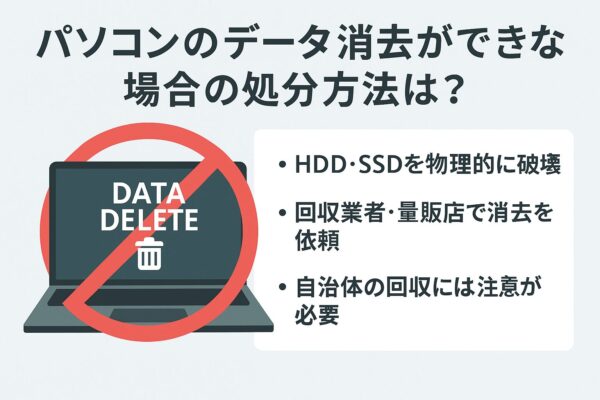

パソコンのデータ消去ができない場合の処分方法は?

パソコンのデータが消せない状態でも、正しい手順で処分すれば情報漏洩のリスクは防げます。特に、電源が入らない場合や故障している場合は、自分で初期化やフォーマットができないため、専門的な方法が必要です。

まず有効な手段として挙げられるのが、内蔵されているHDDやSSDなどの記録媒体を物理的に処理する方法です。

具体的には、ドリルで穴を開けたり、ハンマーで破壊したりして、記録部分を読めない状態にすることでデータの復元を不可能にします。これは実際に多くの業者も採用している手法であり、個人でも適切な道具があれば対応できます。

一方で、自分で分解や破壊を行うのが不安な場合は、回収業者や家電量販店に任せる方法もあり、たとえば大手量販店では、パソコンの回収とあわせてデータ消去サービスを用意している店舗では、専門機器を使って安全に処理してもらえます。

電源が入らない端末であっても、ストレージを取り出し、専用の方法で読み取りと消去を行ってくれるケースもあります。

ただし、自治体による回収を利用する場合は注意が必要です。多くの自治体では、パソコンは「資源有効利用促進法」の対象となっており、一般ごみとしては回収されていないことがほとんどです。仮に処分が可能であっても、データ消去については自己責任となるため、あらかじめ記録媒体だけを外しておくことが推奨されます。

このように、データを消せない状態のパソコンでも、安全に処分する方法はいくつか存在します。自力での対応が難しいと感じたときは、無理せずプロに相談することが、結果的に安心で確実な選択になるでしょう。

動かない(電源が入らない)パソコンのデータはどう消す?

前述の通り、電源が入らないパソコンでは、通常の初期化やフォーマットといった方法が使えません。だからといって、データを消さずに処分してしまうのは非常に危険です。ここでは、電源が入らない状態でもできる、具体的なデータ消去の方法を解説します。

まず代表的なのは、内蔵されているHDDやSSDを取り外し、別のパソコンに接続してデータを消去する方法です。

SATA-USB変換ケーブルなどを使えば、ストレージを外付けドライブとして認識させることができ、Windowsに標準搭載されている「Diskpart」や「DBAN」、「EaseUS」などの専用ソフトで安全に上書き削除を行えます。

この方法は確実性が高く、ストレージさえ取り出せれば個人でも対応できますが、注意点もあります。一体型パソコンや特殊な構造のノートパソコンでは、分解作業が複雑なこともあり、無理に行うと内部を壊してしまう恐れがあります。

自力での取り出しが難しい場合は、物理的な破壊によってデータを消すという選択肢もあります。ドリルで穴を開けたり、ハンマーで叩いて記録媒体そのものを破壊すれば、第三者による読み取りは実質不可能になります。

ただし、破壊には危険が伴うため、作業時には軍手や保護メガネを使うなど、安全対策を徹底しましょう。

より安心かつ手軽に済ませたい方には、専門業者への依頼が向いています。たとえばリネットジャパンなどの業者では、電源が入らないパソコンでも内部ストレージを取り出し、専用機器を使って確実にデータを消去してくれます。

店舗への持ち込みだけでなく、梱包して送る宅配回収サービスも選べるため、手間をかけたくない方にも便利です。

このように、動かないパソコンであっても、データの消去は十分に可能です。不安がある場合は無理をせず、専門サービスを活用することが、安全で確実な方法と言えるでしょう。

壊れたパソコンのデータは自分で消去できる?

パソコンが壊れてしまっても、状況によっては自分でデータを消去することが可能です。ただし、どのように壊れているかによって、対応の可否は大きく変わります。

たとえば、画面が映らないだけで内部は正常なケースや、電源が入るものの一部の操作ができないといった場合は、ストレージ自体に問題がないこともあります。このような場合であれば、内蔵ストレージを取り外し、他のパソコンに接続してデータを安全に消去できます。

デスクトップ型や一部のノートパソコンであれば、比較的簡単にHDDやSSDへアクセスできる設計になっています。ストレージを取り出したら、SATAやM.2規格に対応した変換アダプタを使い、別のパソコンに接続します。

そのうえで、専用のデータ消去ソフトを使えば、安全性の高い削除処理が可能です。初心者であっても、手順を確認しながら進めれば対応できる範囲といえるでしょう。

一方で、すべてのパソコンが簡単に分解できるわけではありません。一体型のモデルや構造が複雑なノートパソコンでは、内部にアクセスするだけでも難易度が高く、無理に分解すると他の部品を破損してしまうリスクがあります。

さらに、バッテリーが内蔵されている機種では、誤ってショートさせると火災や感電の恐れもあるため、慎重な対応が求められます。

前述の通り、自力での作業に不安がある場合や、ストレージに触れられないような状態であれば、無理をせず専門の業者に依頼するのが安全です。壊れたままの状態でも、業者によっては中のデータを確認し、安全に消去してから処分してくれるサービスを提供しています。

このように、壊れたパソコンであっても、自分でデータを消せるケースは存在します。ただし、自力での対応が可能かどうかは機種や破損の程度によって異なるため、まずは冷静に状況を見極め、安全を最優先に判断することが大切です。

ヤマダ電機に持ち込んでデータ消去する場合の費用は?

出典:ヤマダ電機

自分でデータを消去するのが難しいと感じたとき、家電量販店のサービスを利用するのは現実的で安心な選択肢のひとつです。中でもヤマダデンキでは、「データ物理消去サービス」という専用の有料オプションを提供しています。

このサービスは、不要になったパソコンを店舗に持ち込むことで利用でき、専用の破壊機器を使ってHDDやSSDに物理的な穴を開け、データを完全に消去します。作業後には「データ物理削除証明書」が発行されるため、法人利用や処分記録が必要なケースにも適しています。

気になる費用は1台あたり5,500円(税込)。価格としては決して安くはありませんが、専門機器による確実な処理と証明書の発行が含まれていることを考えれば、十分に納得できる内容です。

なお、データ消去サービスはあくまで任意であり、利用せずにそのまま回収を依頼することも可能です。ただし、データが残った状態のまま処分すれば、情報漏洩のリスクが高まるため、ほとんどの場合はこのオプションを併用するのが望ましいでしょう。

また、壊れていて起動できないパソコンでも、ヤマダデンキの一部店舗では内部ストレージを取り出して処理してくれるケースもあります。構造によっては分解に追加費用がかかる可能性もあるため、依頼する前に最寄りの店舗へ確認しておくと安心です。

特に、以下のような人にはヤマダデンキのサービスはおすすめです:

- パソコンの分解やソフト操作に不安がある方

- データ漏洩を徹底的に防ぎたい方

- 処分にあたり証明書が必要な企業や団体

全国に店舗を構えるヤマダデンキであれば、近隣で対応できる可能性が高く、専門業者に依頼するよりも手軽に済むというメリットもあります。

このように、手間をかけずに確実なデータ消去を行いたい方にとって、ヤマダデンキの店舗サービスは安心して利用できる有力な選択肢と言えるでしょう。

完全にデータを消去する方法とは?

パソコンのデータを完全に消すには、単にファイルを削除したりゴミ箱を空にしたりするだけでは不十分です。これらの操作では、表面的に見えなくなっているだけで、データ自体はストレージ内に残っているケースが多くあります。

実際、専門的な復元ソフトを使えば、削除済みのファイルをある程度まで復元できてしまうのが現実です。そのため、パソコンを処分する前には、「復元できない状態にする」ための対応が欠かせません。

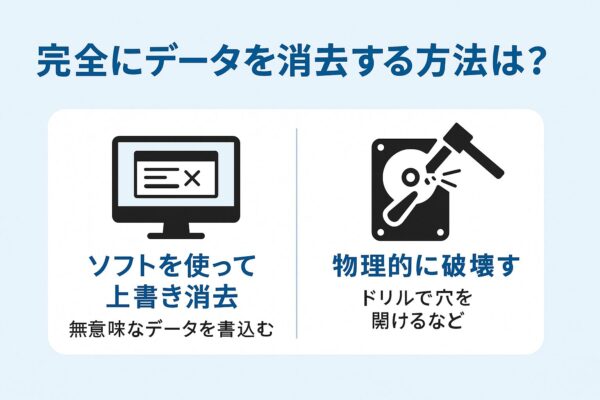

完全なデータ消去の方法は、大きく2つに分けられます。

まず1つ目は、専用ソフトを使ってデータを上書き消去する方法です。この方法では、ハードディスクやSSDのデータ領域に無意味な情報を何度も書き込み、元のデータを読み取れない状態にします。

代表的なソフトには「DBAN」や「Blancco」などがあり、企業でも使われる信頼性の高いツールです。

この方法のメリットは、ストレージを再利用できる点と、専門的な機器を使わずに自宅でも処理できる点にあります。一方で、消去に時間がかかる場合もあり、操作を誤ると不完全な処理になるリスクもあるため、手順をよく確認することが重要です。

2つ目は、ストレージそのものを物理的に破壊する方法です。たとえば、ドリルで穴を開けたり、ハンマーで記録部分を砕いたりすれば、データの復元は事実上不可能になります。

この方法は最も確実ですが、破壊してしまうとそのストレージは二度と使えなくなるため、「再利用する予定がない」「とにかく情報漏洩を防ぎたい」といった場面に適しています。

なお、SSDについては注意が必要です。HDDと違ってSSDはデータの構造が複雑で、一般的な上書きだけではデータが完全に消えないことがあります。このため、SSDの消去には、メーカーが提供する専用ツールや、SSD対応の消去ソフトを使うのが安全です。

このように、完全なデータ消去を実現するには、機器の種類や目的に応じて最適な方法を選ぶことが鍵になります。安易な初期化や削除だけでは、個人情報や機密データの漏洩リスクを完全には防げません。

安全なパソコン処分の第一歩は、確実なデータ消去から。後悔しないためにも、方法の選定には十分な注意を払うようにしましょう。

データ消去できないパソコンを処分する際の注意点

データ消去せずにパソコンを処分するとどうなる?

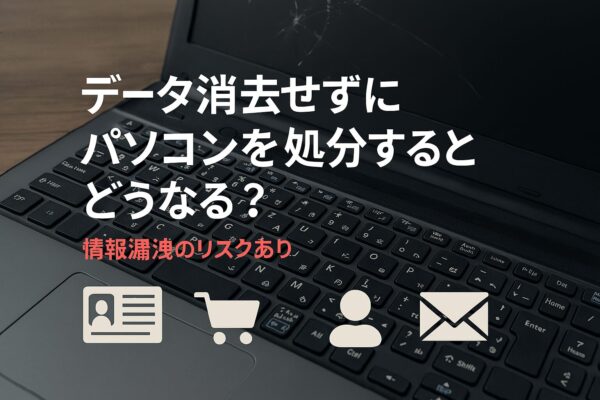

データを消去せずにパソコンを処分してしまうと、予期せぬ情報漏洩のリスクに直面する可能性があります。

見た目には壊れているように見えても、内部のストレージには個人情報やパスワード、写真、メール、ショッピング履歴など、第三者にとって価値のあるデータがそのまま残っているケースも少なくありません。

特に注意が必要なのは、中古品として再販される処分ルートを経由した場合です。たとえOSを再インストールしてあったとしても、ストレージ内の情報は復元ソフトを使えばある程度取り出すことができるため、「初期化したから安心」とは言い切れません。

また、企業で使われていたパソコンであれば、取引先の情報や社内の機密資料が残っていることもあり、それらが流出すれば信用の失墜や損害賠償、法的責任につながる可能性もあります。

家庭用パソコンであっても油断はできません。ネットショッピングの履歴、クレジットカード番号、銀行情報、子どもや家族の写真など、外部に出てしまっては困る情報が数多く保存されています。

「もう使わないし、壊れているから大丈夫だろう」と安易に処分したことで、思わぬトラブルに発展した例も実際に存在します。

このようなリスクを防ぐには、パソコンの処分前に確実なデータ消去を行うことが基本中の基本です。自分での対応が難しい場合には、専門の消去サービスや家電量販店の有料オプションを活用することで、安全に処分することができます。

言ってしまえば、データを消さずに処分することは、「鍵のかかっていない金庫をそのままゴミ置き場に出すようなもの」です。どれだけパソコンが古くても、壊れていても、中のデータは守るべき資産であることを忘れないようにしましょう。

メーカーに処分を依頼するときの注意点は?

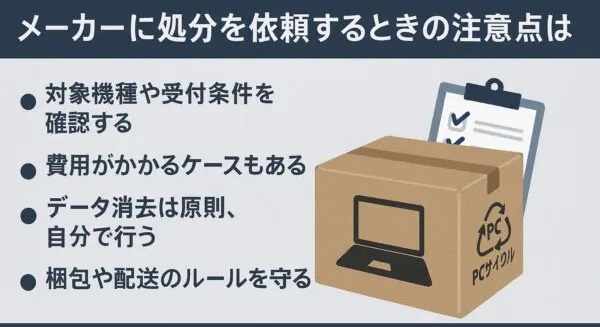

パソコンの処分をメーカーに依頼する方法は、安全性や信頼性の面で安心できる選択肢のひとつです。とはいえ、すべてを任せきりにするのではなく、事前に確認すべきポイントがいくつかあります。

まず押さえておきたいのは、メーカーごとに処分の条件が異なるということです。製品の型番や購入時期によって対応が分かれたり、自社製品のみを対象としていたりと、対象外になるケースもあります。処分を依頼する前に、対象機種や受付条件を必ず確認しておきましょう。

また、費用についても一律ではありません。「無料回収」のように見えても、実際には送料がかかったり、リサイクル料金が必要になるケースもあります。中には、PCリサイクルマークの有無によって対応が大きく変わることもあります。

2003年以降に販売されたパソコンにはこのマークが付いていることが多く、付いていれば原則無料で回収される対象になります。一方、マークがない場合は有料での引き取りとなる可能性が高いため、事前のチェックが必須です。

さらに注意したいのが、データ消去に関する取り扱いです。多くのメーカーでは、データ消去を利用者自身が行うことを前提としており、回収後の消去には対応していないことがあります。

そのため、発送前にストレージを取り外す、または自分で完全消去しておく必要があります。

配送に関しても油断は禁物です。メーカー指定の梱包方法や伝票の記入ルールを守らないと、輸送中の破損や受付不可とされる場合もあります。特にノートパソコンは精密機器のため、緩衝材を使ったしっかりした梱包が求められます。

このように、メーカーへの処分依頼は確かに安心感がありますが、「安心=ノーチェックでOK」ではないということを忘れてはいけません。処分の条件、費用、データ消去の可否、梱包ルールなどをあらかじめ確認しておくことで、スムーズで安全な対応につながります。

動かないパソコンを安全に処分する方法は?

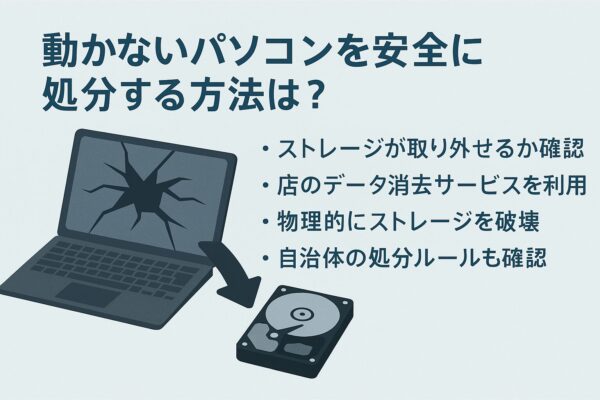

電源が入らなくなったパソコンでも、内部に残っているデータが完全に消えているわけではありません。この状態で何の対処もせずに処分してしまうと、思わぬ情報漏洩につながる恐れがあります。

まず確認したいのは、ストレージ(HDDやSSD)が取り外せるかどうかです。完全に故障していても、ストレージさえ無事であれば、別のパソコンや外付けケースを使って接続し、データの消去作業を行うことができます。

特にHDDの場合は、ノートパソコンやデスクトップ問わず、比較的簡単に取り外せる構造になっているモデルも多く、自力で対応できるケースも珍しくありません。

一方で、分解が難しいパソコンや、内部に触れるのが不安な方もいるでしょう。そうした場合には、パソコン修理店や家電量販店に相談するのが安心です。多くの店舗では、データ消去のみを代行してくれるサービスを有料で提供しており、機器の状態を見ながら適切な対応をしてくれます。

もうひとつの方法としては、物理的にストレージを破壊する手段があります。ドリルで穴を開けたり、ハンマーで叩き割るなどして記録部分を破壊すれば、データの復元は事実上不可能になります。破壊後は、不燃ごみとして処分したり、自治体の回収ルールに従って出すことで、安全に処分が可能です。

ただし、注意したいのが自治体ごとの対応の違いです。一部の地域では、小型家電回収ボックスの設置や、小型家電リサイクル法に基づいた収集方法を採用しているところもあります。処分ルールは地域によって異なるため、あらかじめ自治体のホームページなどで確認しておくと安心です。

このように、たとえ動かないパソコンであっても、そのまま捨ててしまうのはリスクが高いということを忘れてはいけません。安全に処分するためには、データの扱いと処分方法の確認、この2つが欠かせないポイントです。

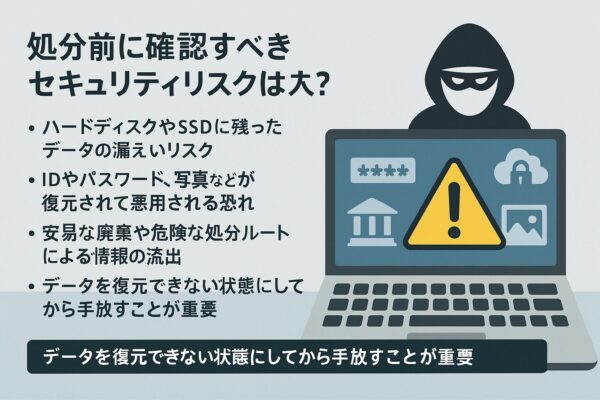

処分前に確認すべきセキュリティリスクとは?

パソコンを処分する前には、見落としがちなセキュリティリスクについてしっかり確認しておく必要があります。

特に重要なのは、ハードディスクやSSDなどに残された個人情報や業務データの漏洩リスクです。たとえ本体が壊れていても、内部のデータがそのまま残っていることは珍しくありません。

例えば、ブラウザに保存されたIDやパスワード、ネットバンキングの情報、写真や動画ファイルなどは、復元ソフトを使えば簡単に取り出されてしまう恐れがあります。

法人で使用していたパソコンの場合は、顧客情報や社内資料、ネットワーク接続情報などが含まれていることもあり、これらが第三者の手に渡れば重大な情報漏洩事件に発展する可能性も否定できません。

また、近年は個人でもクラウドサービスや仮想通貨のウォレットを利用することが増えており、わずかな手がかりから他の重要情報にアクセスされるリスクも現実的になっています。

見落としがちなのが、壊れたパソコンを「どうせ使えないから」と安易に捨ててしまうケースです。ゴミ捨て場に放置したり、中古買取業者に無防備なまま引き渡してしまったりすると、悪意のある第三者にとっては格好のターゲットとなりかねません。

こうしたリスクを避けるには、処分前にストレージ内のデータを確実に消去することが不可欠です。物理的な破壊を行うか、専門ソフトを使って上書き消去をするなど、復元できない状態にしてから手放すことが大切です。

また、処分を委託する際には、信頼できる専門業者や、認定を受けた処分ルートを選ぶことも忘れてはいけません。

対応が不明確な回収業者や、身元の分からない買取業者に依頼すると、リスクを高める結果になってしまう可能性があります。

最も避けたいのは、「知らなかったから、何もせずに処分してしまった」という状態です。処分前には一度、データが残っていないか、自分で対応できるかどうかを冷静にチェックし、必要な対策を取ってから手放すようにしましょう。

データ消去が難しいときに頼れるサービスとは?

パソコンの状態によっては、どうしても自力でのデータ消去が難しいケースがあります。電源が入らない、起動しない、分解の仕方がわからないといった状態では、無理に作業を行うことで破損や感電などのリスクを伴うこともあります。

このようなときに頼りになるのが、専門のデータ消去サービスです。専用機器や専用ソフトを使って、ストレージ内のデータを完全に削除してくれるため、自分で作業するよりも高い安全性を確保できます。

国際的なセキュリティ基準に準じた処理が行われている業者も多く、特に企業利用や機密性の高い端末におすすめです。

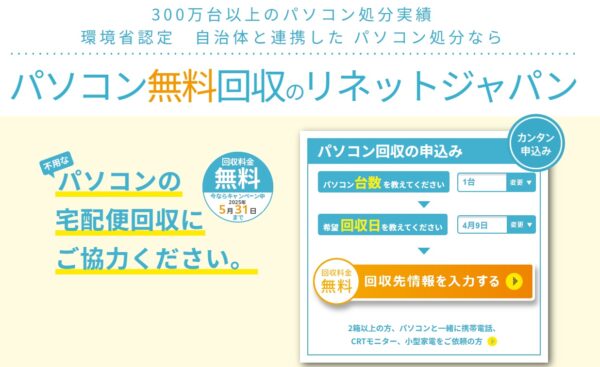

なかでも代表的なサービスのひとつが「リネットジャパン」です。リネットは、環境省と経済産業省の認定を受けた正式な回収業者で、全国対応の宅配型パソコン回収サービスを提供しています。

壊れているパソコンも回収可能で、必要に応じてデータ消去オプション(有料)も付けられます。また、処理完了後には「消去証明書」の発行にも対応しているため、法人利用にも適しています。

そのほかにも、ヤマダデンキやビックカメラなどの家電量販店では、店舗に持ち込むことでデータ消去と処分をまとめて依頼できるプランを用意しているところがあります。料金の目安は1,000円〜5,000円前後。店舗によって異なりますが、個人利用でも無理なく使える範囲です。

また、店舗に行くのが難しい方には、リネットのような宅配回収型のサービスが非常に便利です。自宅で申し込み、梱包して送るだけで完了するため、時間が取れない人や重い機器を持ち運べない方にもぴったりです。

なかには、物理的な破壊を実施し、その証明書を発行してくれるサービスもあります。こうした業者を選べば、「本当に消えているか心配…」という不安も解消されるはずです。

このように、自分での対応が難しいと感じた場合は、無理せずプロに任せるのが最も安全で確実な選択です。少し費用はかかりますが、後悔のない処分をするためには、信頼できるサービスを選ぶことが何より大切です。

安心して処分するためのチェックリスト

パソコンを安全に、そして後悔なく処分するためには、事前に確認しておくべき項目がいくつかあります。以下のチェックリストを参考に、ひとつずつ確認しておくことで、情報漏洩や手続きミスなどのトラブルを未然に防ぐことができます。

重要なデータのバックアップは済んでいるか

写真・文書・連絡先・ライセンスキーなど、あとから必要になる情報は外部ストレージやクラウドに移しておきましょう。処分後に「しまった」となっても、元に戻すのは難しいです。

アカウントのログアウト・初期化は行ったか

GoogleアカウントやApple ID、Microsoftアカウントなど、端末と紐づいているアカウントはログアウトを。あわせて初期化も行っておけば、安心して処分できます。

ストレージのデータは確実に消去したか

初期化や削除だけでは、データは残っている場合があります。専用ソフトでの上書き消去や物理破壊を行い、復元できない状態にしてから手放すようにしましょう。

処分方法は自治体や業者のルールに合っているか

PCリサイクルマークの有無や、自治体ごとのルールに従って処分する必要があります。誤った方法で出すと、違法扱いになるリスクもあります。

信頼できる回収先を選んでいるか

無許可の業者や出所不明の買取サービスは避けましょう。できるだけ、自治体公認や家電量販店など、認定された回収ルートを選ぶのが安全です。

データ消去できないパソコンの処分で知っておきたい基本知識

- データが消せないパソコンでも適切に処分すれば情報漏洩は防げる

- ストレージを物理的に破壊することで復元を不可能にできる

- ドリルやハンマーでの物理破壊は個人でも対応可能

- ヤマダ電機などの家電量販店では有料でデータ消去サービスを提供

- 電源が入らないパソコンでも専門業者がデータ消去を行える

- 自治体の回収ではデータ消去が自己責任となる場合が多い

- ストレージを取り外して他のPCに接続すればソフトで消去可能

- 専門の消去ソフトを使えばデータを安全に上書き削除できる

- 分解が難しいパソコンは無理に触らず専門家に任せるのが安全

- 起動できないPCでも内部のストレージにはデータが残っている

- メーカーに処分依頼する際はリサイクルマークや対応条件を確認

- 処分費用は基本有料で、消去の有無や内容で追加料金が発生する

- SSDは通常の上書きでは消去が不完全になる可能性がある

- 非正規業者による回収では情報漏洩リスクが高まる

- 安全な処分にはデータのバックアップやログアウトも重要な手順

リネットジャパンなら、データ消去も回収もまとめて安心

「電源が入らない」「自分で分解できない」そんなパソコンの処分に不安がある方には、リネットジャパンの活用がおすすめです。

- 環境省・経産省認定の回収業者で安心

- パソコン1台から無料回収に対応(※一部条件あり)

- 有料オプションでデータ消去+証明書発行も可能

- 全国対応、宅配でかんたん手続き

自宅で申し込み、梱包して送るだけでOK。「安全に処分したいけど難しいことはできない…」という方にぴったりのサービスです。

\壊れたパソコンもそのままでOK/

/オプションでデータ消去&証明書発行にも対応\